《7天》:论离别何以成为最极致的守候——一场存在主义的爱情实践

更新时间:2025-09-02 04:02:36

大多数爱情电影都在讲述“如何在一起”,而《7天》却冷酷而温柔地追问了一个更终极的问题:“当‘在一起’注定导致爱的消亡,我们该如何去爱?” 这部电影绝非一则传统的浪漫寓言,而是一场严峻而诗意的存在主义思想实验。它借由一个奇幻的设定——男女主角能彼此看到对方头上关于爱情与生命的倒计时——构建了一个无法逾越的困境:男主看到的是爱情仅存7天,女主看到的却是爱将贯穿男主一生。这并非剧情漏洞,而是导演邱玉洁埋下的最深刻的哲学伏笔:爱情的本质,究竟在于其物理时间的长度,还是其瞬间存在的质量? 答案,藏在电影那句至关重要的对白里。 “五指山压着猴王五百年,其实是猴子陪伴着山。” “那我是猴还是山?” “你既是猴,也是山。” 这段对话,是解开全片哲学的钥匙。在传统的解读中,五指山是压迫,猴王是受害者。但这句话完成了一次伟大的存在主义翻转:意义并非由境遇单向决定,而是由人的选择来定义的。 作为“猴”,他们是命运的承受者。被一个残酷的倒计时所诅咒,承受着相爱却不能相守的痛苦。这是他们的“事实性”,即人被抛入世界时所面对的既定现实。 作为“山”,他们是命运的主宰者。他们通过一个惊人的主动选择,颠覆了命运的暴力:用离别来守候爱情。他们意识到,如果执意相守,7天后爱情将在时间中自然死亡。唯有在爱最炽烈的顶点主动选择分离,才能将这份爱凝固成永恒。于是,他们不再是压在山下的猴,而是主动选择成为那座“山”——用自己一生的孤独与思念,去守护、去定义那份只存在了7天的爱情。 至此,他们完成了从“自在存在”到“自为存在”的飞跃。他们不再是消极承受命运的客体,而是通过自由选择,为自己创造了存在的本质。离别,不再是无奈的被动接受,而成了一种积极的、近乎悲壮的主动实践——用行动来定义爱的意义。 男主看到的“7天”,是爱情作为物理现象的短暂存续期;女主看到的“一生”,是爱情作为精神现象的永恒影响力。他们选择用后者的维度,战胜了前者的局限。 于是,我们便能理解那“七年一见”的设定。它绝非“卡bug”,而是这场存在主义实践的仪式。每一次重逢,都不是为了续写爱情,而是为了确认——确认那份被自己用孤独守护着的爱情,依然以完美的形态存在于时空的琥珀之中。随后,再次离别,继续扮演守护的“山”。 《7天》因此摆脱了廉价的悲情,升华为一种深刻的壮美。它讲述的不是“相爱却不能在一起”的遗憾,而是“因为深爱,所以选择不相守”的终极浪漫。它揭示了爱情的最高形式或许并非占有与陪伴,而是永恒的内心持存与精神性的守候。 这部电影挑战着我们固有的情感认知。它不提供廉价的慰藉,而是给予一种强大的力量:人永远拥有在既定命运面前,通过选择与行动,为自身存在赋予意义的自由。 你既是痛苦的猴,也是巍峨的山。而真正的爱情,就发生在这认命与反抗的张力之中,永不消亡。 ps:之所以这部电影被这么多差评和好评误读,是因为大家都在以商业片或文艺片的视角来评判。但这部片子是艺术电影,不是文艺片,更不是商业片,它是一部概念驱动的电影,而不是情感驱动的电影,所以才会有这么多的误读。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

跟《7天》坐一桌吧

跟《7天》坐一桌吧 (播客)〔速通014〕《7天》:爱是对勇者的礼赠

(播客)〔速通014〕《7天》:爱是对勇者的礼赠 爱情片《7天》上海首映 蒋奇明张艺凡聊角色:演的是心动,磨的是共情

爱情片《7天》上海首映 蒋奇明张艺凡聊角色:演的是心动,磨的是共情 《7天》:一部不合时宜的爱情片,笨拙且炽热

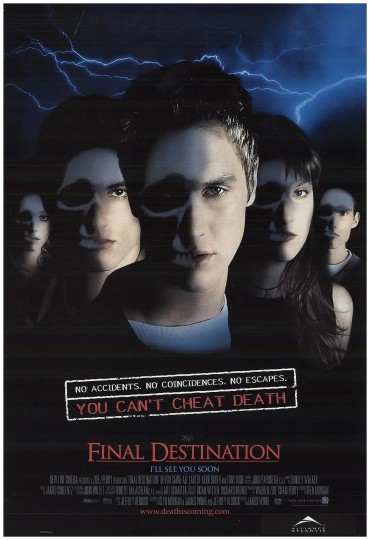

《7天》:一部不合时宜的爱情片,笨拙且炽热 《7天》:一场命运精心策划的《死神来了》式爱情献祭

《7天》:一场命运精心策划的《死神来了》式爱情献祭 暑期档本周收官!《7天》《有朵云像你》七夕档上映!

暑期档本周收官!《7天》《有朵云像你》七夕档上映!